Qu 'est ce qui a incité Philippe Mailliez à concevoir

projet ?

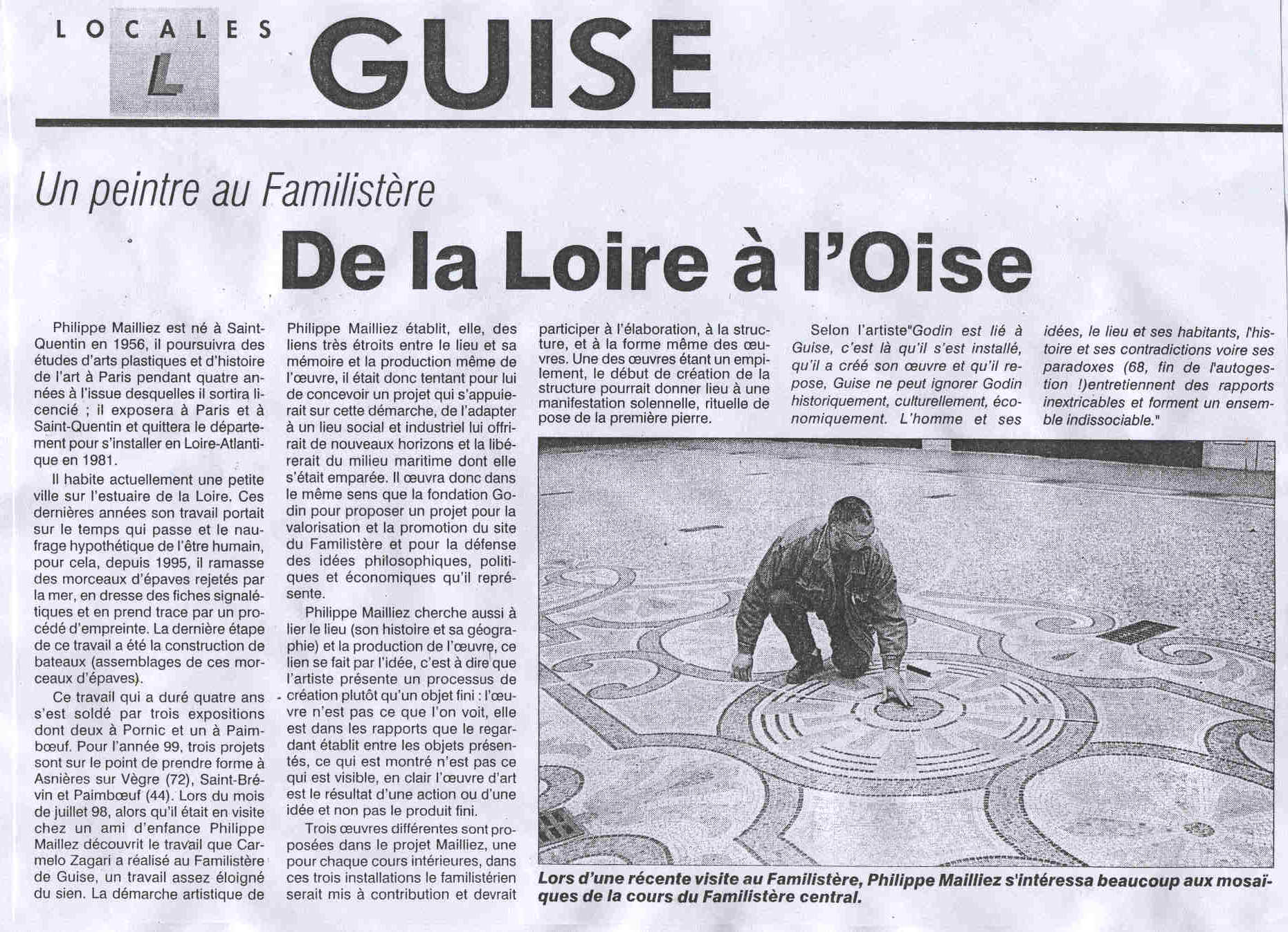

Lors du mois de juillet 98 alors qu'il passait quelques semaines de

vacances chez son ami d'enfance à Guise (02), Philippe Mailliez découvrit le

travail que Carmelo Zagari a réalisé au Familistère (travail assez

éloigné du sien).

Sa démarche artistique, depuis 1995, comme nous le verrons plus loin, établit

des liens très étroits entre le lieu et sa mémoire et la production même de l'œuvre.

Il était tentant pour lui de concevoir un projet qui s'appuierait sur cette

démarche. L'adapter à un lieu social et industriel lui offrirait de nouveaux

horizons et la libérerait du milieu maritime qui peu à peu s'était emparé

d'elle (Pornic, Paimboeuf, St Brévin). Appliquer ou plutôt ajuster sa

démarche à un autre milieu, Philippe Mailliez tente déjà l'expérience à

Asnières sur Végre (projet d'installation pour le mois de juin 99), mais

l'élément aquatique (la rivière cette fois ci) est toujours présent. Le

projet pour le Familistère de Guise prend pour lui une double dimension, c'est

tout d'abord un défit, presque une gageure et aussi un retour au pays de sa

jeunesse.

Le travail proposé ici par Philippe Mailliez permet d'appréhender d'une façon

différente la pensée de Godin. Il modifie notre regard. Il oeuvre dans le

même sens que l'AFPG pour la valorisation et la promotion du site du

familistère et pour la défense des idées philosophiques, politiques et

économiques qu'il représente.

Comment ce projet s'inscrit-il dans sa démarche d'art

Depuis 95 Philippe Mailliez cherche à lier le lieu (son

histoire, sa géographie) et la production de l'œuvre. Ce lien se fait par

l'Idée. C'est à dire que l'artiste présente un processus plutôt qu'un objet

fini. L'œuvre n'est pas ce que l'on voit, elle est ailleurs, elle est dans les

rapports que le regardant établit entre les objets présentés. Ces objets sont

à la fois des traces d'un processus de fabrication et des indices pour une

pensée à venir .

Il ne s'agit pas d'un travail sur la représentation paraphrasée ou

métaphorique de l'allégorie. Nous ne sommes pas ici dans le "representamen"

car ce travail dépasse le symbole qui peut être considéré comme une

représentation statique de l'Idée. Nous sommes ici dans l'ordre du signe

"signum" c'est à dire que ce qui est visible est un résultat. Ceci

implique une présence active de l'Idée. Ce qui est à voir n'est pas

uniquement le produit fini mais le processus même. Ce qui est montré n'est pas

ce qui est visible.

Le signum permet aussi une réflexion à rebours, si nous osons ce pléonasme.

C'est à dire que l'œuvre d'art, résultat d'une action et d'une idée (ou

d'une idée par une action) est aussi une source, un point déclenchant d'une

pensée du regardant.

"Ainsi l'Art ne demande pas que le

travail du regard, ni même celu1 de tous les sens que postulat Beuys, mais le

cheminement d'une conscience élaborant un savo1r, dont l'œuvre d'Art aura

été la source, le facteur déterminant ...

...L 'oeuvre d'Art contemporain postule donc un phénomène que j'appellerai la

"raisonnance" c'est à d1re l'organisation d'un certain nombre de

savoirs et d'actes par et pour lesquels se structure et se réalise l'œuvre qui

est par cela même oeuvre d'Art, et non par je ne sais quelle application

plastique. "

Jean Marie TOURATIER "L'autre, le regard, l'espace"

Art

Press n° 220

Le signe joue donc sur 2 registres

1) Il est le résultat d'une action

2) Il est un point de départ d'une pensée réflexive (la raisonnance) Le signe

est une articulation entre le travail en amont (celui de l'artiste en action) et

le travail en aval (travail demandé ou proposé au regardant par l'artiste,

c'est à dire une appropriation de ce signe qui joue alors le rôle de facteur

déclenchant ou de catalyseur pour une réflexion personnelle)

Le signe est une articulation temporelle et causale.

Articulation temporelle: le résultat (fin d'une action) / la source {début

d'une réflexion)

Articulation causale: Il permet de mettre en relation la pensée de l'artiste à

travers ses actions et ses productions et la Culture du regardant.

"Le dispositif de l'œuvre contemporaine exige dans son ultra matérialité un sujet qui travaille, qui élabore, qui engendre du sens, qui accepte ce qui en lui le change par ce qu 'il amène dans ce qu'il voit, pressent, ressent, consent".

j.M. Touratier

la difficulté du travail de Philippe Mailliez est de ne pas

atteindre le symbole. Comment une forme peut devenir un signe sans être un

symbole ? Comment rester significatif sans être symbolique ? À quel moment la

forme bascule dans le symbole et se fige ? Où est la limite ? Quel peut être

le rapport de cette limite avec la Culture ? Comment l'ouverture permise par le

signe se ferme-t-elle dès qu'il devient symbole ?

De nombreuses questions auxquelles Philippe Mailliez est confronté et qu'il

rencontre comme autant d'écueils à la mise en oeuvre et au fonctionnement de

sa démarche. Il y aune sorte de retenue dans son travail. cette peur d'en dire

trop ou de n'en dire pas assez. Il est tentant de charger

sémantiquement un signe. Trop lui donner de sens réduit son rôle de

catalyseur permettant une pensée tous azimuts. Le symbole est directif car mono-sémantique.

Les sculpteurs du XIII ème siècle l'avaient bien compris.

La finalité de la démarche artistique n'est donc plus la production d'objets

finis mais de signes déclenchant la réflexion du regardant. C'est une machine

à faire penser, à donner à penser. C'est un travail ouvert, respectueux de

l'individu, loin de la pensée unique, impérieuse. C'est un travail dynamique

sur les conceptions par la manipulation artistique des concepts. Nous entendons

par manipulation artistique des concepts, une traduction analytique des concepts

par le biais de l'Art ou de tout ce qui fait l'Art: forme, contexte,

infrastructure, processus artistique ...

Dans ce projet, la difficulté de ce travail réside dans le fait que

l'infrastructure (lieu social: habitation, lieu industriel: travail de la fonte)

n'agit pas en faveur d'une définition artistique de ce qui est montré, comme

une galerie ou un musée pourrait le faire.

Le contexte lui étant plus favorable, il nous faut donc nous intéresser soit

au processus, soit à la forme: l'esthétique. Mais peut-on définir une

esthétique de l'Art contemporain ? y a-t-il des canons ? N'y a-t-il pas eu

stérilisation de tout canon depuis Marcel Duchamp ?

Qu'est ce qui fait la contemporanéité d'une oeuvre ?

Il nous faudra donc privilégier le processus artistique sans toute fois

délaisser le travail sur la forme pour concevoir et produire des signes et non

des représentations.

Il nous paraît possible d'établir un parallèle entre cette proposition et la

pensée et les actes de Jean Baptiste André Godin que nous pourrions qualifier

d'utopie pragmatique si nous acceptons cet antagonisme.

Le travail artistique sera donc de proposer des signes ou des ensemble de signes

étroitement liés aux idées de Godin telles que la volonté, la fraternité,

la solidarité, l'association, l'autogestion.

Conception des signes

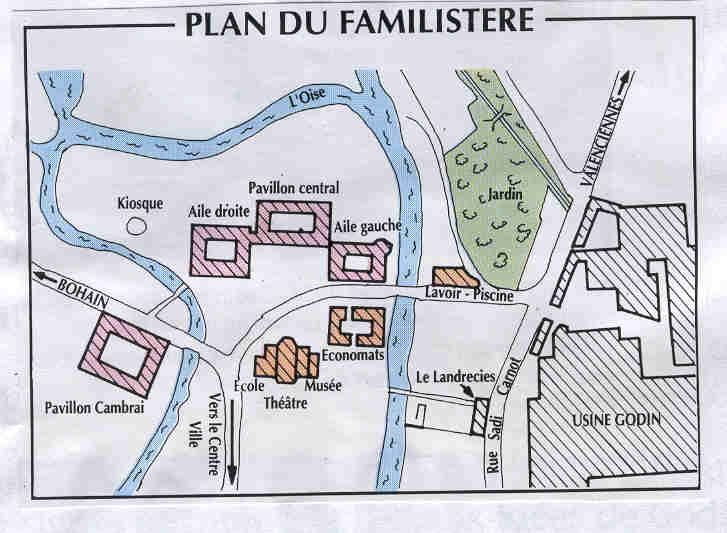

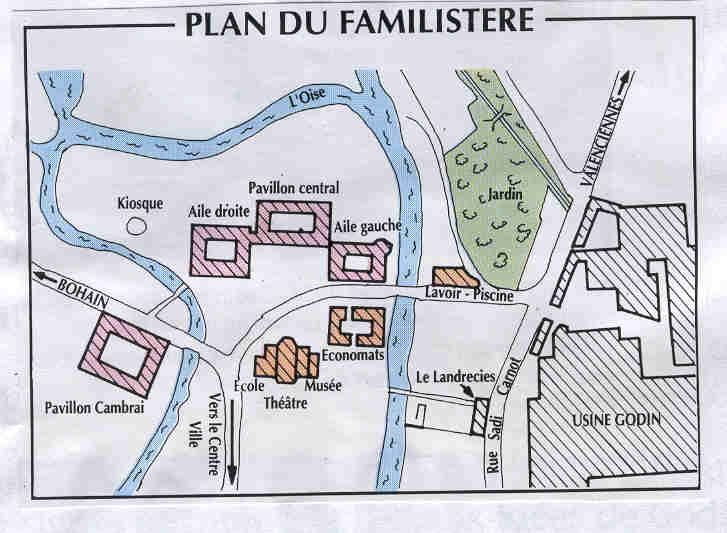

L'architecture même va nous donner, voire imposer certaines orientations. Les trois pavillons à usage et à histoire différents et à cour centrale couverte, détermineront le nombre et l'emplacement des oeuvres.

Trois oeuvres différentes donc, au centre des trois cours

intérieures, l'emplacement central correspondant bien aux idées communautaires

et familiales de Godin.

Ces oeuvres seront des installations. (lire le pourquoi en guise de conclusions

)

La première de ces installations "le tas de briques" sera une oeuvre

politique, elle mettra en évidence les idées socialistes et autogestionnaires

de Godin: la responsabilité, la participation, la responsabilité et la

solidarité.

Elle demandera de la part des habitants une action.

La deuxième "le sociogramme" traitera de l'homme comme être social c'est à dire dans sa relation avec les autres. Godin avait bien compris que contrairement à Fourrier, Gabet, ou Considérant, il ne devait pas construire son projet de Familistère en partant de l'Homme idéal. Godin était d'abord un ouvrier qui avait souffert de l'exploitation du patronnât. Il inventa donc de nouveaux rapports entre l'Entreprise et les ouvriers, entre les hommes dans leur vie quotidienne (Famille, économie, entraide, communauté, partage...). Elle demandera de la part des habitants une déclaration.

La troisième "l'exhumation" parlera de l'individu,

de sa condition économique (victuailles), de son histoire (souvenirs), de ses

faces cachées, souterraines (la cave). Elle lui demandera de s'engager, de

prendre part en dévoilant, en déterrant ce qui pourrait appartenir à

l'intimité.

Elle demandera de la part des habitants un choix.

Dans ces trois installations le familistérien sera mis à contribution, il devra participer à l'élaboration (sociogramme), à la structure (tas de briques) et à la forme (exhumation) même des oeuvres.

Annexe

À la question "qu'est ce qui fait la

contemporanéité d'une oeuvre ?" nous pourrions répondre en citant un

extrait d'un texte de Cyril Jarton "l'art en train de se faire" (Art

Press. n°222 mars 97), texte qui peut cautionner la démarche de Philippe

Mailliez qui est de lier le lieu et l'œuvre par l'Idée et l'Action :

"Nous

entrons dans la contemporanéité dès lors qu'une pratique met en cause le

légitimité des relations de références culturelles qui depuis la Grèce de

Platon jusqu'à la fin de années 1970, ont servi à désigner les oeuvres d'art

:

-le

goût, en tant que médiation nécessaire entre un objet et une idée du Beau;

-le

travail du médium, dans la mesure où l'élucidation du médium par lui-même

objective l'essence de l'Art;

-enfin

le rôle politique de l'art en tant qu'accès privilégié à une dimension

utopique transformable de la société.

Si toute

oeuvre entretient un rapport plus ou moins éloigné au goût, au politique et

à son médium, force est néanmoins d'admettre qu'aucune de ces déterminations

n'est aujourd'hui à même de rendre compte globalement des enjeux d'une

démarche artistique...

Le

goût, le médium-vérité et le projet politique apparaissent donc dans l'art

contemporain comme des manifestations historiques de l'art dont aucune, en fait,

n'entretient un rapport de nécessité avec le concept d'art. Le goût, la

vérité, la politique définissent l'art à partir d'une désignation

extérieure.

Or l'art

contemporain n'est pas tant l'inscription de .

l'art dans son époque (tout art réalisé aujourd'hui est nécessairement

contemporain) que la contemporanéité de l'art et de son concept. Autrement

dit, la contemporanéité de l'art et de son concept postule que l'activité

artistique se définit en elle-même, performativement sans recourir à des

théories culturelles extérieures à l'art (la doxa da l'art, la sociologie de

l'art, la psychanalyse de l'art, la philosophie de l'art, l'histoire de l'art).

L 'art contemporain est l'art qui, en se produisant, instaure simultanément et

autoréférentiellement l'idée d'art ainsi que l'espace au sein duquel il est

de l'art. Cette intégration d'un environnement sensible et conceptuel au sein

de la pratique est précisément ce Qui fait la contemporanéité. "

A) Construction. empilement au centre du pavillon central (Genèse, choix et justifications)

"À ceux qui déplorent que l'architecture adoptée peut rappeler de la caserne ou du coron, du tas de briques, dit le guisard et qui regrettent que Godin n 'ait pas adopté plutôt la cité-jardin, je répondrai que tel quel cela est admirable parce que créé en un temps où l'ouvrier était voué au taudis sans eau, ni gaz, ni fenêtres. "

le pays de Guise p. 113

Au

centre de la cour du pavillon central Philippe Mailliez propose de créer un

"tas de briques", empilement cylindrique composé de 1000 briques

certaines en terre cuite (environ 700), d'autres en fonte émaillée et

d'autres, enfin, dorées à la feuille d'or .

Au

centre de la cour du pavillon central Philippe Mailliez propose de créer un

"tas de briques", empilement cylindrique composé de 1000 briques

certaines en terre cuite (environ 700), d'autres en fonte émaillée et

d'autres, enfin, dorées à la feuille d'or .

Pourquoi préférer une construction ordonnée en forme de cylindre à l'aspect

informel et aléatoire d'un tas de brique.

La forme du cylindre est apparue à Philippe Mailliez, comme une évidence

impérieuse, sorte de symbole de la ville même de Guise. C'est tout d'abord la tour

du château qui domine la ville c'est aussi l'image du poêle

Godin tel qu'il est dans l'esprit de beaucoup de personnes: "Le Petit

Godin".

Le cylindre, libéré ici de toute connotation sexuelle, est pensé, puisque

nous parlons architecture, plutôt comme une tour de Babel, unifiant des gens de

toutes conditions, dans une même action, vers un seul but, un seul idéal qu'on

pourrait appeler, dans notre recherche, Progrès Social et Prospérité...

Disposer les briques en un tas informel réactiverait les anciens conflits entre

les guisards et le microcosme Godin.

Ériger une forme cylindrique c'est établir un lien entre la ville (le

château) et l'Entreprise par le biais de l'une de ses productions (le petit

Godin)

Quand le camion livrera les 1000 briques, cela fera un "tas". C'est

l'action des habitants qui fera de ce tas une construction (le cylindre). C'est

une valorisation du tas de briques, c'est le passage de l'objet quotidien,

industriel à l'objet d'Art par simple manipulation. L'ajout de la photo

d'identité et le déplacement intentionnel (geste d'artiste) dans ce lieu et

dans ce contexte permettront l'émergence du signe.

1) les briques de terre cuite

Une brique / un familistérien

Sur chaque brique de terre sera collée une photo d'identité de chaque habitant

du Familistère. Chacun sera invité à apporter sa pierre

à l'édifice, c'est à dire à positionner, lui même, sa brique identifiée,

personnalisée dans le processus d'édification du cylindre prévu. Ainsi l'œuvre

sera construite, édifiée par les habitants mêmes du Familistère ( environ

700 personnes).

La pose des briques se fera sans ciment, ni colle, ce ne sera qu'un simple

empilement. Cet édifice fragile reposera sur la présence, l'acte de chacun

(rôle et travail).

Responsabilité, confiance, union, solidarité ...

Enlevez donc une brique et, comme un château de cartes, tout s'écroule.

L'empilement commencera, comme toute architecture par la pose de la première

pierre. Action qui pourrait donner lieu à une manifestation solennelle,

rituelle, avec musique et médias.

La construction pourrait faire, elle l'objet d'un film vidéo.

2) les briques de fonte

Afin de bien marquer le rapport entre l'Homme et l'Entreprise, seront

placés dans l'empilement des objets de fonte émaillée, de la forme et de la

taille d'une brique, sur lesquels seront inscrits en relief des mots (procédé

de moulage comme pour les poêles). Ces mots formeront une des phrases les plus

importantes du texte de Godin pour la création de "l'association

coopérative du Familistère de Guise" 1880. (phrase restant à choisir).

Lors de la pose des briques de fonte dans l'empilement il faudra faire bien

attention à la régularité, du rythme, de cette insertion, qui se fera à

l'envers c'est à dire, comme l'élévation du cylindre se fait de bas en haut,

si on ose cette Lapalissade, il faudra commencer par placer le dernier mot de la

phrase pour terminer par le premier, si on veut conserver le sens de lecture

ordinaire de haut en bas et de gauche à droite.

3) les briques dorées à la feuille d'or

Ce sont les "équivalents richesse". Ce sont des équivalents

de lingots d'or, mais ce sont quand même quelques briques.

Ces briques au nombre pour l'instant indéterminé seront réparties

régulièrement dans l'empilement.

Elles créeront, par leur couleur un contraste intéressant entre le rouge de la

terre cuite et l'émail de la fonte (noir ou bleu).

Ainsi les habitants du Familistère sont invités à devenir copropriétaire et

coauteur de l'œuvre d'art par l'Action (le travail) : déposer une brique, ce

travail sera associé au Capital: briques de fonte (Association du capital au

travail) et ce qui constituera pour eux ainsi un équivalent richesse (briques

dorées).

B) Sociogramme dans la cour du pavillon droit

"Plusieurs

centaines d'appartements répondant à des normes d'hygiène, de confort et de

sécurité tout à fait révolutionnaires pour l'époque, reliés entre eux par

une rue galerie" donnant ainsi la priorité aux facilités de communication

(pour susciter et entretenir la solidarité et la fraternité, constituent un

ensemble que nos architectes urbanistes contemporains n'hésitent pas à citer

en exemple sinon à imiter, du moins à méditer. "

"Plusieurs

centaines d'appartements répondant à des normes d'hygiène, de confort et de

sécurité tout à fait révolutionnaires pour l'époque, reliés entre eux par

une rue galerie" donnant ainsi la priorité aux facilités de communication

(pour susciter et entretenir la solidarité et la fraternité, constituent un

ensemble que nos architectes urbanistes contemporains n'hésitent pas à citer

en exemple sinon à imiter, du moins à méditer. "

Solidarité, fraternité, communication, voilà ce qui va nous

guider dans la construction d'un ensemble de signes pour une installation dans

la cour du pavillon droit.

Penser l'architecture autour des rapports humains, c'est l'idée de Godin. La

recherche d'une forme nous a menés à concevoir une sorte de sociogramme

géant, grandeur nature, c'est à dire à la taille humaine. Construire un

sociogramme, c'est d'abord faire un sondage, mener une enquête, ce qui implique

la construction d'un questionnaire.

L'objectif de ce questionnaire est dans notre projet artistique d'établir une

mise en relation entre les appartements (puisqu'on est dans la recherche d'une

forme) en partant des relations avouées et déclarées des habitants entre eux.

Le questionnaire n'est pas encore établi mais les questions porteront sur la

fréquentation des habitants, la fréquence et la nature de ces rapports. Il

s'agit là, certes, de quelque chose d'intime, il n'y aura donc aucune

obligation de réponses ni de questions délicates ou pouvant mettre quiconque

en difficulté.

Exemples de questions

Connaissez vous le nom des

habitants de l'appartement n° X ?

Quelles personnes habitant le

pavillon vous ont elles déjà invité à manger ?

Chez qui prenez vous le café ou

l'apéritif ?

Vos enfants ont ils des copains

dans le pavillon ? ...etc.

Les réponses, une fois étudiées, seront matérialisées par des fils de

cuivre tendus entre les appartements en relation. Les fils seront attachés au

garde-fou. Le cuivre c'est le conducteur, c'est la connection électrique. Le

courant passe. Les hommes se branchent entre eux, c'est leur énergie, c'est la

force de l'entreprise Godin, un des secrets de sa réussite.

Ainsi va se tisser une toile sociale, un réseau de fraternité et

d'entraide, une vraie vie de communauté.

Au sol seront disposés de grands miroirs qui renverront une image inversée de

la verrière , la seule avec une charpente métallique.

Le miroir c'est une inversion des points de vue, un

retournement perspectif, mais aussi une sorte de rétroviseur dans sa propre

vie, un regard vers son passé, vers l'enfance.

C'est l'image de soi, celle qui s'impose à vous chaque matin dans la salle de

bain. C'est dans son miroir que l'on découvre la première ride, le premier

cheveux blanc...

C'est encore l'image qu'on veut donner aux autres, celle du paraître, de la

représentation. C'est dans son miroir que l'on soigne son maquillage, que l'on

vérifie sa coiffure ou que les larmes n'ont pas laissé de petites traces

salées sur les joues ...

L'installation ainsi pensée met en scène chacun dans ce qu'il a d'intime dans

sa relation avec l'Autre, ou comment l'image de soi est essentiellement tournée

vers autrui.

C'est l'éternelle question de l'être et du paraître.

C) L'Exhumation

Après

avoir proposé des signes pour une réflexion politique dans la cour du pavillon

central (le tas de briques), des signes pour une analyse de l'Homme en tant

qu'être social c'est à dire un être qui se définit par ses relations avec

autrui (sociogramme), il restait à proposer des pistes d'études de l'individu,

c'est à dire de l'homme en prise avec son histoire intime, ses peurs et ses

souvenirs. La cour de l'aile droite est la seule à posséder des grilles

d'aération circulaires. Il était donc intéressant de partir de cette

particularité. Ces grilles aèrent les caves qui sont au sous-sol. Il existe

donc un niveau inférieur, un niveau caché, des caves où chacun entasse

victuailles (le garde-manger) et objets de rebut. Ces objets qu'on n'a pas osé

jeter -souvenirs- objets auxquels in était attaché, au point de ne pas pouvoir

s'en débarrasser, mais dont les liens se sont distendus au point des les

remiser jusqu'à l'oubli (les garde- vies). C'est cette mémoire cachée que la

dernière installation veut rendre vive. Philippe Mailliez propose aux

propriétaires de caves d'exhumer un objet, de le remonter au grand jour, de

l'exposer. Le choix que chacun fera ne sera pas innocent et peut être lourd de

signification. Un passé resurgit, une anecdote, un petit regret ou un grand

changement. Témoins d'une vie interne, fonctionnelle, différente de celle que

l'on étale au grand jour (la vie relationnelle mise en évidence dans l'aile

gauche). Cet objet peut appartenir au consommable: objet alimentaire tourné

vers l'avenir ou appartenir aux souvenirs et alors être porteur de sens pour

son propriétaire (vestige du passé).

Après

avoir proposé des signes pour une réflexion politique dans la cour du pavillon

central (le tas de briques), des signes pour une analyse de l'Homme en tant

qu'être social c'est à dire un être qui se définit par ses relations avec

autrui (sociogramme), il restait à proposer des pistes d'études de l'individu,

c'est à dire de l'homme en prise avec son histoire intime, ses peurs et ses

souvenirs. La cour de l'aile droite est la seule à posséder des grilles

d'aération circulaires. Il était donc intéressant de partir de cette

particularité. Ces grilles aèrent les caves qui sont au sous-sol. Il existe

donc un niveau inférieur, un niveau caché, des caves où chacun entasse

victuailles (le garde-manger) et objets de rebut. Ces objets qu'on n'a pas osé

jeter -souvenirs- objets auxquels in était attaché, au point de ne pas pouvoir

s'en débarrasser, mais dont les liens se sont distendus au point des les

remiser jusqu'à l'oubli (les garde- vies). C'est cette mémoire cachée que la

dernière installation veut rendre vive. Philippe Mailliez propose aux

propriétaires de caves d'exhumer un objet, de le remonter au grand jour, de

l'exposer. Le choix que chacun fera ne sera pas innocent et peut être lourd de

signification. Un passé resurgit, une anecdote, un petit regret ou un grand

changement. Témoins d'une vie interne, fonctionnelle, différente de celle que

l'on étale au grand jour (la vie relationnelle mise en évidence dans l'aile

gauche). Cet objet peut appartenir au consommable: objet alimentaire tourné

vers l'avenir ou appartenir aux souvenirs et alors être porteur de sens pour

son propriétaire (vestige du passé).

Cet objet sera disposé sur une stèle ( cylindre dont la base sera égale aux

grilles d'aération sur lesquelles elles seront posées et dont la hauteur sera

d'environ 2,20 m c'est à dire supérieure à la hauteur humaine et inférieure

à la base du premier étage.) Ces stèles vont créer alors un nouveau niveau,

qui ne sera visible que des étages mais que l'on devinera du sol, en levant les

yeux, un peu comme on soupçonne l'existence du niveau inférieur en regardant

par terre. Du bas une forêt de colonnes à la Buren, d'en haut, une collection

d'objets hétéroclites à la Fluxus.

Pourquoi des installations ?

Godin est lié à Guise, c'est là qu'il s'est installé,

qu'il a créé son OEuvre et qu'il repose. Guise ne peut ignorer Godin,

historiquement, culturellement, économiquement. L 'homme et ses idées, le lieu

et ses habitants, l'Histoire et ses contradictions voire ses paradoxes (68 : fin

de l'autogestion !) entretiennent des rapports inextricables et forment un

ensemble indissociable. L'installation est une inscription dans le temps. Par

définition c'est quelque chose qu'on installe et qu'on

"désinstalle". C'est marquer le temps dans ce qu'il a d'éphémère.

C'est inscrire un lieu dans un instant. C'est aussi marquer un moment dans un

lieu: c'est une manifestation.

Il faudra des traces.

Le reportage photographique agira comme mémoire, comme témoignage aux absents,

comme recherche d'extension de l'instant: la pérennisation.

L'installation donne à l'Idée seule le statut d'œuvre d'Art, en effet, le tas

de briques, le sociogramme ou l'exhumation, pourront se refaire à d'autres

moments, d'autres années, à d'autres époques mais les formes (les visages,

les relations inter appartements ou les objets exhumés) ne seront plus jamais

les même, jamais figées, chaque fois renouvelées, chaque fois liées au

"maintenant", à l'individu et à ses rapports sociaux.