De la peau des murs

De la peau des murs De la peau des murs

De la peau des murs

Paragraphe émotion

Août 1999, un petit détour avec un ami par Macquigny et c’est le

choc : derrière la mairie, je découvre l’église fortifiée. Une des

premières églises fortifiées de Thiérache quand on vient de Saint-Quentin.

Un choc disais-je, comment décrire l’instant ?

C’était comme une évidence bien heureuse, une sorte de continuité possible et logique dans ma démarche artistique, une promesse d’une nouvelle œuvre puissante, non pas fondamentale mais structurante dans ma production, comme une nouvelle pierre à l’édifice. Un nouveau projet pour une installation d’art contemporain venait de naître.

Une nouvelle pierre à l’édifice, le terme est bien choisi en effet ce sont les murs de l’église qui m’ont arrêté. Plus que l’architecture même de cette église, ce sont les traces du temps qui ont marqué son histoire qui m’ont accroché. Les traces et le temps qui passe, la continuité dans mes réflexions philosophiques m’apparaissait alors comme dictée, voir imposée ( voir les différentes réalisations et les différents projets élaborés depuis 1995). Plus qu’une émotion, c’est encore ici, le lieu qui guidait ma pensée, qui m’imposait des références, des connexions

Les murs ou la peau du temps

Les murs ou la peau du temps

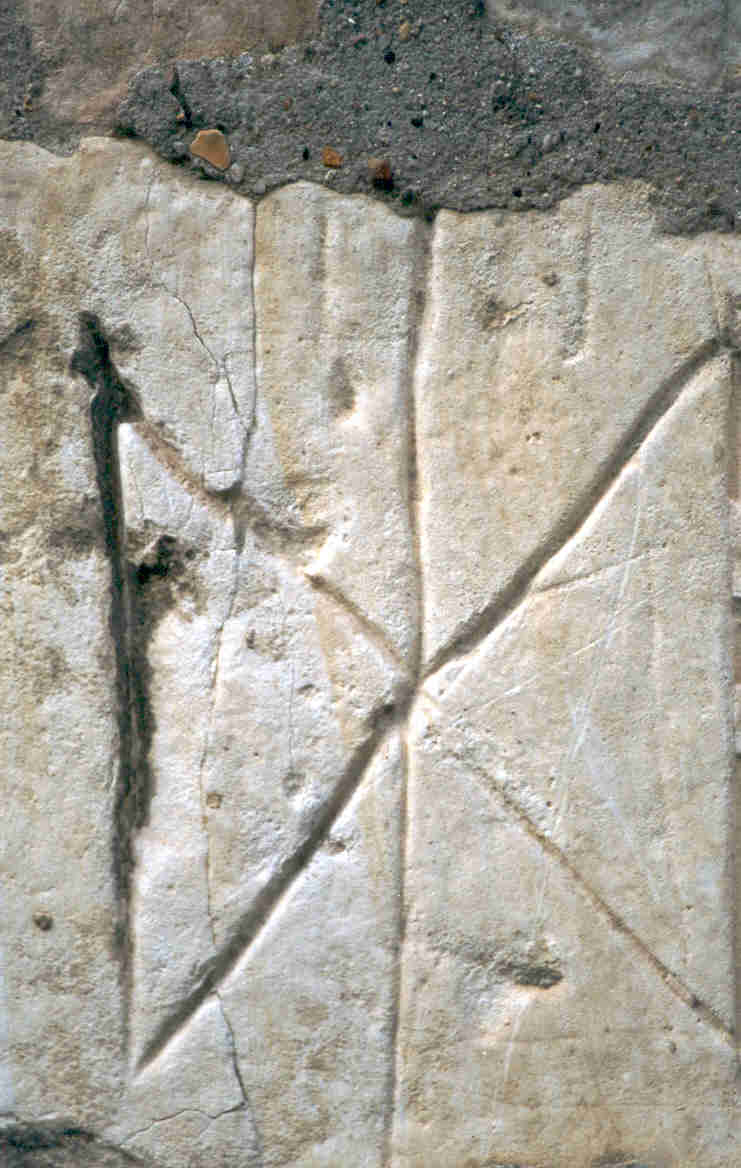

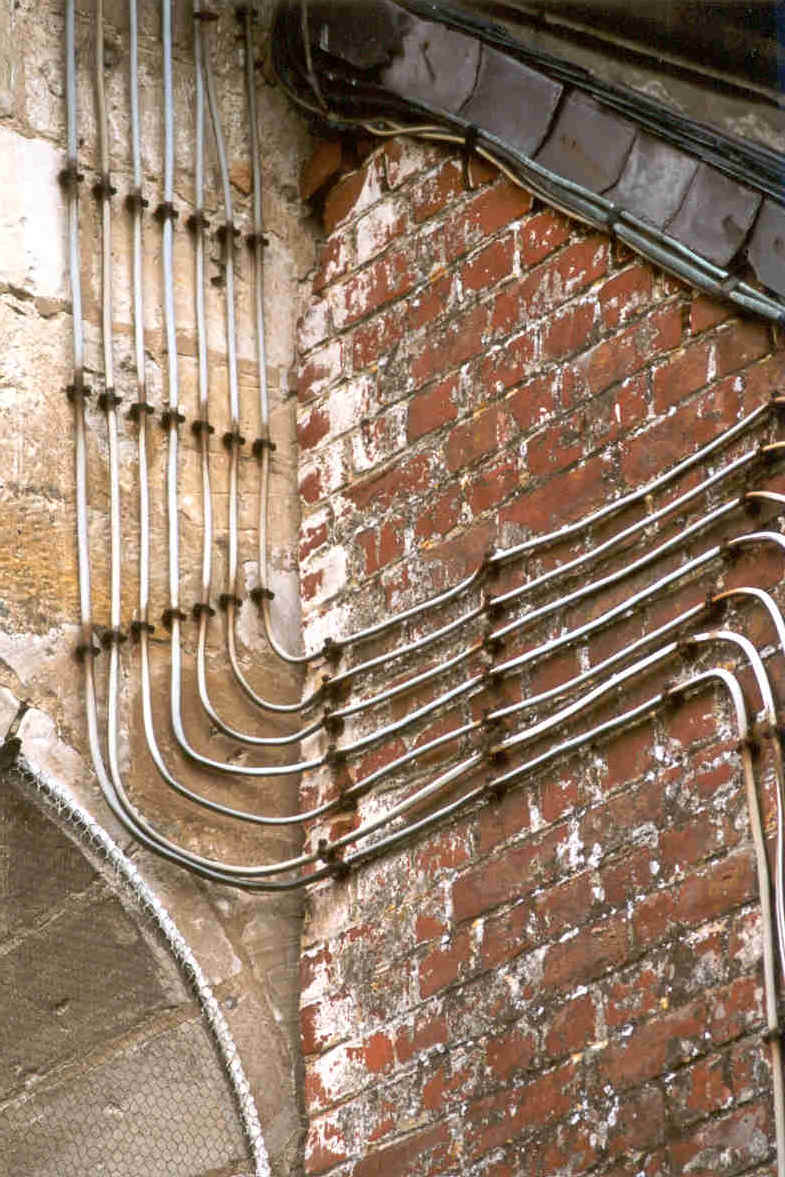

Les murs ont vécu. Le temps lui-même vient de ronger la brique. Des fondations du XIe siècle, un donjon du XVIe ( 1501), une toiture, des graffitis et des gaines électriques du XXe sans aucun doute, l’église apparaît comme une frise historique comme celles qui trônait au-dessus des tableaux noirs de l’école de notre enfance.

Plus que sa spécificité d’église fortifiée, c’est le cheminement de la bâtisse au travers des siècles qui m’intéresse ou plus précisément les traces des diverses restaurations, transformations qui m’interrogent : l’attachement que peuvent porter les hommes à ce monument. Bientôt 2001, l’église aura 10 siècles, la tour 500 ans, il est tentant pour moi de marquer le lieu et le temps d’une trace, comme un hommage.

La brique se mêle à la pierre. La pierre elle-même vient combler les

arches, fermer des ouvertures … les hommes attaquent et se défendent, ils

bâtissent et détruisent, ils démolissent et reconstruisent, ils ouvrent des

brèches et les colmatent. Derrière ces traces, c’est l’homme qui

apparaît, ses actions guerrières et son besoin de protection, son attachement

à son histoire aux souvenirs protecteurs.

Les murs ne sont plus qu’une peau cicatricielle.

La cicatrice … et si c’était là l’origine de mon émotion, de mon accroche intellectuelle avec ce lieu ?

L’édifice a souffert, mais il résiste, il est toujours debout. Les plaies en ses flancs se sont refermées. La peau est boursouflée comme si d’immenses chéloïdes venaient nous imposer le souvenir de temps de luttes. Les réparations sont là pour nous dire que le temps passe mais qu’il y a un avenir. Un carré de briques au milieu d’un mur de pierre c’est à la fois le souvenir d’une blessure et une restauration pour les temps à venir. Restaurer c’est à la fois réparer ou remettre en état mais c’est aussi redonner de la force, remettre en vigueur.

L’œuvre

L’œuvre

La gageure va donc être pour moi de traduire par une production artistique cette approche physique du temps qui passe sur ces murs. Il me faut montrer qu’à travers de simples réparations de maçonnerie ou de plus importantes restructurations architecturales, c’est l’histoire de chacun d’entre nous que nous voyons, que les restaurations sont autant de cicatrices, le souvenir honteux d’un bouton de maladie que l’on cache sous une couche de fard ou souvenir glorieux d’une blessure de guerre que l’on arbore comme une décoration …

Concevoir l’œuvre pour Macquigny nécessite un approfondissement du discours sur la peau, la trace, la cicatrice, le temps qui passe.

Pour cela trois directions se présentent à moi, elles me tirent et m’écartèlent. C’est de ce supplice que va naître l’œuvre. Il me faut trouver le point de convergence. Ce point étant moi.

La première direction m’est donnée par Hegel qui m’impose de me positionner en tant qu’artiste conceptuel entre l’idée est le sensible.

1) Hegel

« Dans l’Art, l’idée s’inscrit dans le sensible et se nie en tant qu’élément purement intelligible. De même le matériau purement sensible se nie en accueillant l’idée et le résultat est l’œuvre d’art qui contient médiatisés l’un par l’autre, le sensible et l’idée. »

Est-on sorti de cette définition de l’œuvre depuis Duchamp et Sol Le Witt ?

Se positionner en tant qu’artiste contemporain n’est-il pas de fixer son propre pourcentage entre le sensible et l’idée ?

La deuxième direction m’est proposée par Merleau Ponty. Elle est directement liée à ma perception première de l’église de Macquigny. Elle m’éclaire sur mon avancée discursive dialectique entre la peau est le mur.

2) Merleau Ponty

« Il y a un rapport de mon corps à lui-même qui fait de lui le vinculum (

le lien ) du moi et des choses. Quand ma main droite de touche ma main gauche,

je la sens comme une « chose physique », mais au même moment, si je

veux, un événement extraordinaire se produit : voici que ma main gauche

se met à sentir ma main droite es wird Leib, es empfindet ( cela devient corps,

cela est éprouvé). »

Éloge de la philosophie Gallimard 1989 page 256

«Autrui apparaît par extension de cette coprésence, lui et moi sommes les organes d’une seule intercoporéité. »

éloge de la philosophie Gallimard 1989 page 261

« La pellicule superficielle du visible n’est que ma vision et pour mon corps. Mais la profondeur sous cette surface contient mon corps et contient donc que ma vision. Mon corps voyant sous-tend ce corps visible et tous les visibles avec lui. Il y a insertion réciproque et entrelacs de l’un dans l’autre. »

Le visible et l’invisible Gallimard 1964 page 482

C’est un questionnement sur le voir, le sentir, le toucher, le partage entre le dedans et le dehors, entre la figure et le fond, entre le voyant et le visible, le sentant et le senti, c’est l’ambiguïté de l’expérience perceptible …

Qu’est-ce que voir ?

Qu’est-ce que voir ?

L’expérience du voir est contemporaine de l’oubli même que nous parlons d’elle, quand nous exprimons par la voix, le monde qui nous entoure.

Une troisième direction vient enrichir la réflexion. Elle provient de la position de Bergson quant à la définition de la perception. Si Merleau Ponty associe le voir avec le couplage du sujet phénoménologique avec le monde, le corps et le monde étant indissociable, Bergson lie la perception au temps et donc à l’Histoire.

3) Bergson

« Votre perception, si instantanée soit-elle, consiste donc qu’en une incalculable multitude d’éléments remémorés, et, à vrai dire, toute perception est déjà mémoire. Nous ne percevons, pratiquement que le passé, le présent pur étant l’insaisissable progrès du passé rongeant l’avenir. »

« Matières et mémoire » PUF1991 pages 291

Le sensible et l’idée :

1) la naissance de l’idée à partir d’indices formels parlants : le coup de cœur pour cette église.

2) la traduction de l’idée par des

signes : mise en forme de l’œuvre d’art : du système un

« raisonnateur ».

Intercorporéité

Le mur peau : zone d’échanges avec le monde

Ce qui est visible

Ce besoin, cette envie d’aller vers l’intérieur, de passer cette barrière, ce rempart : aller dans la chair.

Toute perception est déjà mémoire

Le mur cicatrice, les traces, les marques du temps, la mémoire des agressions, mais aussi l’attachement des hommes à l’édifice : les restaurations.

Concrètement

Concrètement

L’ « exposition » pourrait se composer de trois parties différentes

La partie 1 étant une installation vidéo : 2 moniteurs disposés au sol dans une pièce sombre l’un entouré de prie-dieu formant un cercle et diffusant en boucle une vidéo d’un gros plan de mon nombril, l’autre entouré de fils de fer barbelés et diffusant une vidéo d’une cicatrice que j’ai dans le dos (diamétralement opposée au nombril : hernie discale).

La deuxième partie étant une exposition de photographies où des gros plans des murs de l’église sont opposés à des gros plans de peau.

Enfin

Une troisième partie étant une installation de briques posées sur des socles (ou sur les fragments de colonnes situées devant l’église) et enduites de biafine, de tulle gras, de crème solaire, de fard à joues, de rouge à lèvres et de vernis à ongles.